실험 시작

일단 전해연마를 사용하여 전기강판의 grain size를 측정하였다.

어떻게 측정 하였는지는 아래 글을 통해서 확인할 수 있다.

2025.01.27 - [LAB/논문 투고 회고록] - 전해연마로 grain을 관찰해보자

전해연마로 grain을 관찰해보자

전해연마로 grain 관찰하기 일단 내가 작성하는 논문에 필요한 데이터 중 시편의 grain size가 있다.시편의 grain size를 알아내기 위해 전해연마로 시편을 연마한 다음 OM으로 미세구조를 확인해야 한

j-codingbox.tistory.com

우리가 실험에 사용하는 전기강판의 두께가 0.1mm여서 일반적으로 사용되는 사포로 폴리싱을 하게되면 시편이 온전히 남아있지 않게 된다.

그래서 우리는 전해연마를 사용하였다.

그런데 전해연마 조건을 정확히 알지 못해서 grain 관측과 최적 연마 조건을 동시에 찾아야 해서 굉장히 어려운 작업이었다.

요약하자면 엄청난 뺑이를 쳤다,,!

한 시편당 다른 지점에서 8개 정도의 grain 사진을 찍었고 총 1000개 정도의 사진을 찍었다.

grain size 측정은 대략 2달 조금 넘게 걸렸던거 같다.

코딩 시작

이제 실험 데이터를 통해서 머신러닝을 돌려야 한다.

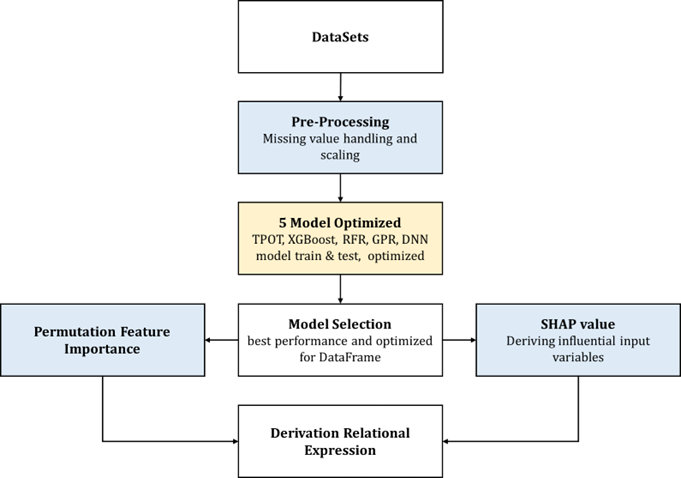

아래 그림이 내 논문에 들어가는 코드 및 시뮬레이션 순서도이다.

아래 그림은 논문에서 사용했던 순서도를 가져왔다.

머신러닝을 돌리기 전 내가 가지고 있는 데이터프레임은 충분한 양을 가지고 있지 않았다.

그래서 처음에는 GAN을 활용한 데이터 증강까지 시도를 해볼려고 했으나 모델 성능에 큰 차이가 나지 않아 제외시켰다.

내 논문에서 가장 핵심적으로 사용되는 기술은 XAI 이다.

XAI는 eXplain Artifitial Inteligence의 약자로 기존에 존재하는 머신러닝 단점인 블랙박스 문제를 해결하고자 사용하였다.

자세한 논문에 관한 이야기는 논문이 등재된 후 설명하고자 한다.

영어로 번역

논문을 논리적으로 적는것과는 별개로 영어로 번역하는 일은 굉장히 힘든 일이라는 것을 느꼈다.

먼저 논문에서 자주 쓰이는 영어 표현과 쓰지않는 표현을 구분해야 한다.

너무 구어체로 번역하게 된다면 반감을 사게 될것이다.

또한 "Therefore", "But", "Must", "Never" 등과 같은 강조하는 느낌, 강하게 어필하는 단어는 되도록 사용하지 않는것을 원칙으로 한다.

마지막으로 "We" 라는 말 또한 쓰면 안된다.

we 라는 말은 "우리가 최종적으로 이러한 연구를 하였고, 이러한 유의미한 결과를 얻을 수 있었다." 라는 등 한두번 사용할 수 있다.

이런 피드백을 모두 교수님께 들었다.

교수님이 만족하실때 까지 무한 수정이 이어갔다.

논문을 쓰면서

이때까지 랩실에서 논문 리뷰를 할 때 선정 기준은 최신 논문인지, 유명한 학술지인지, IF가 높은지, 인용수가 높은지 등을 보고 판단을 했다. 물론 내가 찾고자 하는 분야 내에서

그리고 논문을 볼 때 솔직히 말해서 ChatGPT를 굉장히 많이 사용했다.

번역부터 시작해서 논문 요약까지 거의 대부분을 부탁했었다.

논문을 쓰면서 느낀점은 더 이상 그렇게 리뷰해서는 안되곘다 라고 느꼈다.

먼저 영어로 번역을 할 때 굉장한 어려움을 겪었다.

평소에 논문을 볼 때 지피티의 힘을 빌려 그냥 번역된 내용을 읽는 버릇을 하니 영어논문에 쓰이는 표현법, 내용 순서, 전공단어 등을 찾는것이 굉장히 힘들었다.

앞으로는 시간이 조금 걸릴지라도 직접 논문 원문지를 보면서 한 문장씩 읽어나가야겠다는 생각을 했다.

또한 논문 서칭을 하면서 내가 원하는 내용이 들어있는지 확인하는 능력이 길러졌다고 생각한다.

기존에는 지피티에게 논문 요약정리를 시킨 후 논문에 있는 Figure들 위주로 봤다면 지금은 지피티의 도움 없이 바로 내용을 발췌할 수 있는 능력을 기른거 같다.

내가 앞으로 어떤 논문을 읽어야 하는지, 어떤 정보가 필요한지 스스로 판단할 수 있는 능력을 길렀다고 생각한다.

'LAB > 논문 투고 회고록' 카테고리의 다른 글

| 전해연마로 grain을 관찰해보자 (0) | 2025.01.27 |

|---|---|

| [Image J] grain size 측정하기 (1) | 2024.12.17 |